摂食嚥下センター

センター紹介

宇多野病院に、摂食・嚥下でお困りの方をサポートする専門のセンターができました。食べることは、生きる上で大切な喜びです。当センターでは、神経難病の方をはじめ、摂食・嚥下機能に不安のある全ての方に、安全で快適な食生活を続けていただけるよう、専門的な医療を提供いたします。

3つの特徴

1.神経筋疾患に特化した専門性:

神経難病の患者さんの嚥下障害に特化した、全国でも数少ない専門機関です。

2.多職種連携によるチーム医療:

脳神経内科医、認定看護師、言語聴覚士、管理栄養士が連携し、最適な治療プランをご提案します。

3.最新の検査機器と技術:嚥下造影検査、嚥下内視鏡検査に加え、高感度マノメトリー検査を導入し、嚥下機能を詳細に評価します。

摂食・嚥下外来について

当院の摂食・嚥下外来では、嚥下障害でお困りの患者さまに対して、詳細な検査と専門的な診断、適切な対応方法のご提案を行っています。

摂食・嚥下は生命維持に欠かせない機能であり、その障害はQOLを大きく損ないます。当外来では、嚥下障害を専門とする脳神経内科専門医、認定看護師、認定言語聴覚士、管理栄養士からなる嚥下チームが、患者さま一人ひとりに最適な診療を提供いたします。

摂食・嚥下障害をお持ちの全ての患者さんを対象としています。

肺炎を繰り返している患者さんや、すでに経管栄養が行われている患者さんについても、口から食べることができる可能性について詳しく調べて、安全な経口摂取方法を検討します。

また、将来の嚥下障害が心配という患者さんにも、予防的なリハビリテーションについてご指導させていただきます。

食事摂取・栄養のお悩みについて何でもご相談ください。

概要

食べることは、健康を維持するだけでなく、生活の質(QOL)を大きく左右します。むせやすい、食べにくい、体重が減ってきた…そんなお悩みはありませんか?当外来では、嚥下障害の原因を特定し、患者さん一人ひとりに合わせた最適な治療法をご提案します。

こんな症状でお困りの方へ

- 食事の時に頻繁にむせるようになった

- 口から十分な量を摂取できなくなった

- 急に体重が減ってきた

- 将来の嚥下障害に備えてトレーニング方法を聞きたい

- 誤嚥性肺炎の予防方法を聞きたい

- 胃瘻や経鼻胃管による経管栄養中だが、経口摂取を試したい

- 誤嚥防止術に関する相談をしたい

- 嚥下機能改善手術に関する相談をしたい

- 嚥下内視鏡検査や嚥下造影検査により、現状を評価してほしい

対象となる疾患

パーキンソン病、パーキンソン症候群、脊髄小脳変性症、筋ジストロフィー、筋炎、重症筋無力症、ジストニア、頭頸部がん、その他

当外来でできること

- 詳細な問診と診察

- 嚥下機能評価(嚥下造影検査、嚥下内視鏡検査、高感度マノメトリー検査)

- 食事形態の選択指導

- 嚥下訓練(リハビリテーション) メニューのご提案

- 嚥下調整食の導入

- チューブ栄養に関する相談

- 日常生活での注意点のアドバイス(食事介助方法、口腔ケア、誤嚥性肺炎予防)

検査について

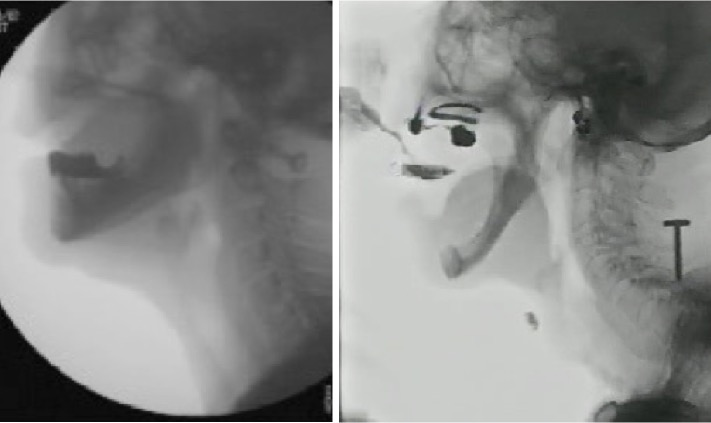

嚥下造影検査

X線透視下で、造影剤入りの食物や水分を嚥下していただき、口腔から食道に至る嚥下の一連の流れを動画で観察します。嚥下の各期(準備期、口腔期、咽頭期、食道期)の障害の有無や、誤嚥の有無、食塊の通過状況などを詳細に評価することができます。患者さんの安全を考慮して、バリウムだけでなくヨード造影剤を用いた検査も行っており、患者さまの状態に合わせて最適な方法を選択しています。検査は通常5分から10分程度で完了します。

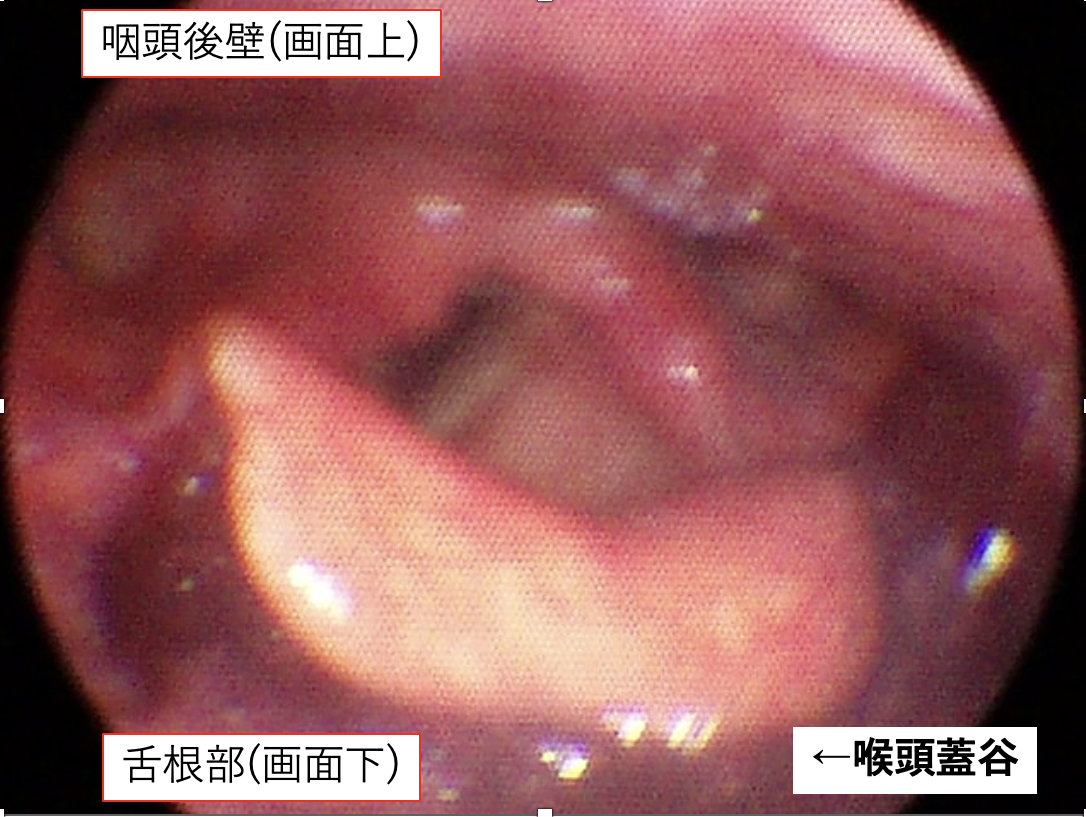

嚥下内視鏡検査

経鼻的に挿入した内視鏡を用いて、咽頭や喉頭の状態を直接観察します。着色水や食物を嚥下していただき、咽頭の感覚や反射、食物残留、誤嚥の有無などを評価します。嚥下反射の惹起遅延の有無も判定できます。当院では、通常の内視鏡に加えて、チャンネル付き内視鏡も導入しており、必要に応じて鼻咽腔や下咽頭の分泌物を吸引しながら検査を行うことが可能です。検査時間は10分から20分程度です。

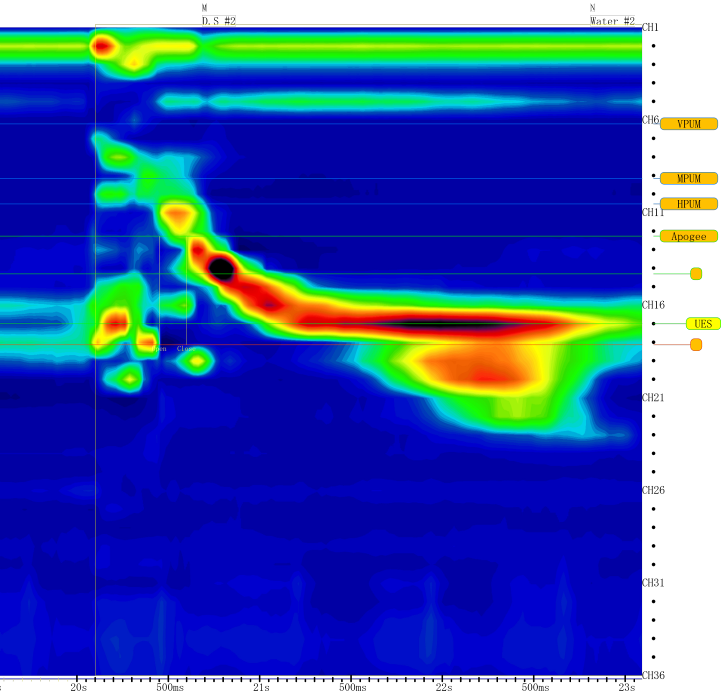

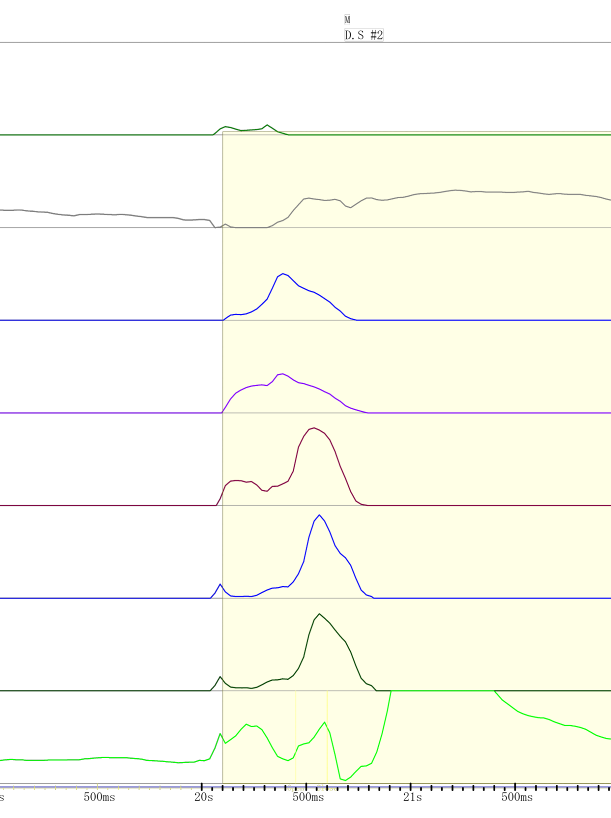

高感度マノメトリー検査(HRM)

鼻から挿入した直径2.7mmのカテーテルを用いて、嚥下時の咽頭や上部食道の内圧を測定します。カテーテルには36個の圧センサーが付いており、咽頭から食道にかけての詳細な圧力変化を測定することができます。嚥下圧の低下や食道蠕動運動の異常などを評価することができます。

当院では2024年8月より、この検査を新たに導入しました。検査時間は15分から30分程度です。

患者さんの声

実際に治療を受けた患者さんの感想を掲載(匿名でも可)。

連携について

診療所、病院との連携

摂食・嚥下障害に関する診療を希望される患者さん・医療スタッフからの依頼を随時お受けしています。嚥下造影検査で評価したのちに、その患者さんの病状に対応した嚥下訓練や食事調整の提案を行います。地域の医療機関にて治療を継続する際に、診療情報提供書とともに嚥下造影検査の動画CDも提供可能です。

訪問看護・リハビリ

在宅での食事の形態や食事時の姿勢などの注意点について、訪問看護ステーション、リハビリテーション施設との情報共有を行なっています。

進行期、終末期の患者さんにも対応します

神経疾患の進行期、終末期においては、摂食・嚥下障害が必発であり、経口摂取の工夫、誤嚥性肺炎の予防、口腔ケアを含む、きめ細やかなケアを提供できるように、摂食・嚥下センターが院内スタッフだけではなく、地域の医療スタッフもしっかりサポートします。

スタッフ紹介

◦冨田 聡 脳神経内科医長、摂食・嚥下センター長

日本内科学会認定内科医、総合専門医

日本神経学会専門医・指導医

日本認知症学会専門医・指導医

日本臨床神経生理学会専門医(筋電図・神経伝導分野)

日本臨床栄養代謝学会認定医

☆神経筋疾患を持つ患者さんの診療を行いながら、嚥下障害の治療・研究・教育活動に携わっています。摂食・嚥下で悩んでいる患者さん、家族、医療スタッフのお役に立てるように日々がんばります。

◦新美 完 脳神経内科医・歯科医師

☆患者さんの「食べる」プロセスを、口腔内と神経系の二つの視点から支援したいと考えています。

よろしくお願いします。

◦中嶋 渚 摂食嚥下障害看護認定看護師

☆患者さんの「食べる・食べたい」に寄り添ってサポートいたします。

◦柳田 直紀 言語聴覚士長

日本言語聴覚士協会認定言語聴覚士(摂食嚥下障害領域)

☆お悩みは患者さんごとに異なります。その方に合った支援方法をチームで検討しご提案させていただきます。

◦荻野 智雄 言語聴覚士

日本言語聴覚士協会認定言語聴覚士

(摂食嚥下障害領域,成人発声発語領域,高次脳機能障害領域)

日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士

日本栄養治療学会認定NST専門療法士

日本パーキンソン病・運動障害疾患学会認定パーキンソン病療養指導士

☆進行性の神経難病では,現在の機能を最大限活用する嚥下リハビリテーションの考え方がとても重要です。お一人お一人の患者さんの疾患や病期に合わせた,食べ方の工夫をご提案いたします。

◦小林 理絵 言語聴覚士

☆何時までも食べる喜びを感じられる様にサポートしたいと思います。

◦平岡 晴香 言語聴覚士

◦加賀谷 紗奈美 言語聴覚士

☆食べたい気持ちに寄り添い、安全に楽しく食べるお手伝いができるよう努めます。

◦清水 光子 言語聴覚士

☆少しの工夫で飲み込みにくさは改善します。美味しく食べ続けるためにもぜひご相談ください。

◦吉田 志竜 言語聴覚士

☆食事でよくむせる・飲み込みにくいなど、どのような困りごとでも相談に乗れるよう努めていきます。

◦内藤 由子 栄養管理室長

☆食を楽しむことは、人生を楽しむこと。あなたに合ったお食事を提案いたします。

◦三宅 由佳 管理栄養士

☆嚥下機能が低下されている患者様が、安全に楽しくお食事ができるようサポートします。

勉強会・セミナー

オンラインカンファレンス

《準備中》

参加方法

オンラインカンファレンスの参加方法を案内

過去のカンファレンス

過去のカンファレンスの記録を公開

研究活動

《準備中》

臨床研究

現在行っている臨床研究を紹介

論文発表

最新の論文発表情報を掲載

デバイス開発

嚥下障害患者さんのQOL改善に向けてのデバイス開発について紹介

よくあるご質問(FAQ)

《準備中》

- 嚥下障害とは?

- どのような検査をするのですか?

- 治療期間はどのくらいですか?

- 費用はどのくらいかかりますか?

- 入院はできますか?

- 家族も一緒に相談できますか?

お問い合わせ・予約

電話番号:075-461-5152(地域医療連携室直通)

075-461-5121(代表)

FAX :075-275-7431(地域医療連携室直通)

受付時間:平日8:30~17:00

初診の方は紹介状をお持ちください。他院からの紹介も随時受け付けております。

オンライン予約フォーム:

《準備中》