パーキンソン病

パーキンソン病

症状

パーキンソン病で共通して見られる症状として、動作緩慢(動作に時間が掛かるようになる)、筋固縮(筋肉がかたくなる)、および振戦(ふるえ)があげられます。これらの症状はすべてがそろうとは限らず、ふるえだけ、あるいは動作が遅くなるだけといった場合もあります。動作が遅くなるため、例えば、寝返りを打ちにくくなる、ふとんから起きあがるのに時間がかかると言った症状が出ますが、手足の運動麻痺・脱力は見られないのが普通です。筋肉が固くなり、動作が少なくなるため、背中を丸めてじっとしているような姿勢が多くなる傾向があります。震えに関しては、じっとしていると手・足の一側が震えるといった症状が典型的ですが、ふるえが全くない方から両手が常に震える方まで程度はいろいろです。ふるえは、患者さんがもっとも心配される症状のひとつですが、一般的には、ふるえの程度と重症度とには関係はあまりないようです。

これらの症状は、三大症状といわれていますが、症状が進むと転倒しやすくなります。体のバランスが崩れると体のバランスを取り直して転ばないようにする仕組みが(姿勢反射)が障害されるためと考えられます(姿勢反射障害)。

こうした運動症状に加えて、昼間眠たくなりやすい、立ちくらみが起こりやすい、便秘になりやすい、夜間トイレ(尿)が近くなるといった症状が加わる場合があります。

パーキンソン病で見られるこうした症状は、パーキンソン病以外でも見られる場合があり、診断には専門医の診察が必要です。

これらの症状は、三大症状といわれていますが、症状が進むと転倒しやすくなります。体のバランスが崩れると体のバランスを取り直して転ばないようにする仕組みが(姿勢反射)が障害されるためと考えられます(姿勢反射障害)。

こうした運動症状に加えて、昼間眠たくなりやすい、立ちくらみが起こりやすい、便秘になりやすい、夜間トイレ(尿)が近くなるといった症状が加わる場合があります。

パーキンソン病で見られるこうした症状は、パーキンソン病以外でも見られる場合があり、診断には専門医の診察が必要です。

病気の仕組み

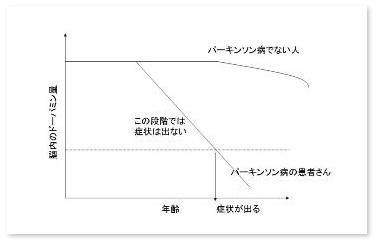

パーキンソン病の患者さんでは、脳内のドーパミンと呼ばれる物質が減少していることが知られており、このドーパミンを補充するとパーキンソン病の症状が軽快・消失することがわかっています。ドーパミンを作る細胞(ドーパミン神経)は中脳黒質と呼ばれる部分にまとまっていますが、パーキンソン病の患者さんではこの黒質の細胞が減少していることがわかっています。なぜ、ドーパミン神経が減少するのか、その理由はわかっていませんが、遺伝的素因、環境素因、加齢要因が関与する可能性があり、世界中の研究者が原因を究明するべく研究しています。当院の臨床研究部でも培養細胞を用いてドーパミン神経が変性する仕組みの研究や、患者さんの血小板の特性から病気の原因を見いだす研究に取り組んでいます。

家族性パーキンソン病と呼ばれる一部の場合を除くと、パーキンソン病は遺伝することはないと考えて良いと思われます。ドーパミン神経が減少する原因としては、神経細胞内に異常なタンパク質が蓄積するためであるという説や、細胞内のタンパクが酸化されやすくなる酸化ストレス説などがあり、将来は病気の原因を直接コントロールできるようになるかもしれません。

家族性パーキンソン病と呼ばれる一部の場合を除くと、パーキンソン病は遺伝することはないと考えて良いと思われます。ドーパミン神経が減少する原因としては、神経細胞内に異常なタンパク質が蓄積するためであるという説や、細胞内のタンパクが酸化されやすくなる酸化ストレス説などがあり、将来は病気の原因を直接コントロールできるようになるかもしれません。

病期(ステージ)

パーキンソン病の病期は症状と徴候および日常生活機能度によって次のように分類されます。

ヤールI度 症状や徴候が一側性である

ヤールⅡ度 左右両側性に症状や徴候があるが、体幹の症状がない

ヤールⅢ度 姿勢反射障害などの体幹の症状があるが、日常生活には介助が不要

ヤールⅣ度 日常生活に部分的介助が必要な状態

ヤールⅤ度 日常生活には全介助が必要な状態

病院での初診時病期はヤールⅠ度ないし、Ⅱ度の患者さんが多く、5年以上経過してもヤールⅡ度のままの患者さんもおられる一方、5年以内にⅣ度にまで進んでしまう患者さんもおられます。ヤールⅢ度以上の症状では厚生労働省の特定疾患医療制度の対象となります。

ヤールI度 症状や徴候が一側性である

ヤールⅡ度 左右両側性に症状や徴候があるが、体幹の症状がない

ヤールⅢ度 姿勢反射障害などの体幹の症状があるが、日常生活には介助が不要

ヤールⅣ度 日常生活に部分的介助が必要な状態

ヤールⅤ度 日常生活には全介助が必要な状態

病院での初診時病期はヤールⅠ度ないし、Ⅱ度の患者さんが多く、5年以上経過してもヤールⅡ度のままの患者さんもおられる一方、5年以内にⅣ度にまで進んでしまう患者さんもおられます。ヤールⅢ度以上の症状では厚生労働省の特定疾患医療制度の対象となります。

頻度

患者さんの頻度は我が国でも徐々に増えており、統計にもよりますが、人口10万にあたり80~200人の患者さんがおられる(有病率)とされ、頻度の高い病気です。発症年齢は60歳以降に多く、人口の高齢化とともに患者さんは増えています。一方、40歳未満で発症する場合は、「若年性パーキンソン病」と呼ばれ、症状がやや異なり、治療法も少し工夫が必要となります。

診断

パーキンソン病と同様な症状は、薬の副作用として起こることもありますので、初めて病院を訪れた患者さんについては、現在内服中の薬や過去の処方薬の内容についてお聞きすることになります。

パーキンソン病以外の病気でもパーキンソン病と同じような症状が出ることがありますので、症状だけでは診断はできません。パーキンソン病と同じような症状を出す病気はいくつかあるので、これをまとめてパーキンソン病と類似の「症状」や「徴候」を呈する病気の「群」としてまとめて、パーキンソン症候群と呼ぶことがあります。パーキンソン病とパーキンソン症候群とでは症状は似ていても脳の中で起こっている病気が違いますから、自ずと治療方法も違ってきます。

パーキンソン病とパーキンソン症候群との大きな違いは「薬の効き方」です。治療の項目でも説明しますが、パーキンソン病では、原則として、不足している脳内のドーパミンを補うことで改善が期待できますが、パーキンソン症候群ではドーパミンを補充してもパーキンソン病ほどには改善しないことが少なくありません。

さらに、最近、パーキンソン病の患者さんでは、心臓の交感神経の密度が減っていることがわかってきました。心臓の交感神経の密度はMIBG心筋シンチグラムという検査で調べることが可能で、当院での検査成績でもパーキンソン病の患者さんでは、心臓交感神経の密度が低下していることがわかっています。

パーキンソン病は脳の病気ではありますが、脳のMRI検査では、中脳黒質を含めても特別な異常所見はなく、正常者と違いがありません。

したがって、パーキンソン病の診断は、病気の経過、診察所見、薬の効き方、脳MRIが正常であること、MIBG心筋シンチグラムの結果などをもとに総合的に慎重に判断します。

これは、最初に、パーキンソン症候群をパーキンソン病と診断してしまうと長期的な治療がやりにくくなってしまうためです。

パーキンソン病以外の病気でもパーキンソン病と同じような症状が出ることがありますので、症状だけでは診断はできません。パーキンソン病と同じような症状を出す病気はいくつかあるので、これをまとめてパーキンソン病と類似の「症状」や「徴候」を呈する病気の「群」としてまとめて、パーキンソン症候群と呼ぶことがあります。パーキンソン病とパーキンソン症候群とでは症状は似ていても脳の中で起こっている病気が違いますから、自ずと治療方法も違ってきます。

パーキンソン病とパーキンソン症候群との大きな違いは「薬の効き方」です。治療の項目でも説明しますが、パーキンソン病では、原則として、不足している脳内のドーパミンを補うことで改善が期待できますが、パーキンソン症候群ではドーパミンを補充してもパーキンソン病ほどには改善しないことが少なくありません。

さらに、最近、パーキンソン病の患者さんでは、心臓の交感神経の密度が減っていることがわかってきました。心臓の交感神経の密度はMIBG心筋シンチグラムという検査で調べることが可能で、当院での検査成績でもパーキンソン病の患者さんでは、心臓交感神経の密度が低下していることがわかっています。

パーキンソン病は脳の病気ではありますが、脳のMRI検査では、中脳黒質を含めても特別な異常所見はなく、正常者と違いがありません。

したがって、パーキンソン病の診断は、病気の経過、診察所見、薬の効き方、脳MRIが正常であること、MIBG心筋シンチグラムの結果などをもとに総合的に慎重に判断します。

これは、最初に、パーキンソン症候群をパーキンソン病と診断してしまうと長期的な治療がやりにくくなってしまうためです。

治療

以前に比べ、パーキンソン病の治療方法は格段に進歩しており、発症後10年、15年経過しても会社に勤めている、あるいは、家事をこなしている患者さんはたくさんおられるようになってきました。

一般に発症から5年まではどの患者さんでも治療効果が比較的安定していますが、5年~10年を過ぎると薬の効果が不安定になったり、薬の副作用に悩まされる患者さんの割合が多いのが実情です。薬の効果が不安定になるオフ現象(薬の効果が電気のスイッチを切ったように切れてしまう)、オンオフ(突然、効果が出たり、効果が無くなる)やジスキネジア(手足や体が勝手に動いてしまう)といった薬の副作用は、病初期にレボドーパと言う薬をたくさん使うと起こりやすくなることがわかってきましたので、最近では、病初期にはなるべくレボドーパを節約して治療した方がよいと考えられています。しかし、患者さんが比較的ご高齢で、レボドーパを使うことで、転倒などのリスクが軽減できることが明らかである場合には、レボドーパを積極的に処方した方がよいと考えられます。

これらのパーキンソン病の治療に関しては、我が国では、日本神経学会が作成した「パーキンソン病治療ガイドライン」が公表されており、当院でも原則としてこれに従って治療しています。

パーキンソン病の治療は、脳内のドーパミンを補充することが基本になります。治療を途中で中断すると脳内のドーパミンが急速不足するために、高熱が出たり、意識障害が起こる重篤な状態になることがあります(悪性症候群)。こうしたことをさけるため、内服薬は医師の指示通り内服するようにしてください。消化管の検査や手術のために、内服を中断する必要のある場合には、事前に医師に相談していただければ、必要に応じた薬剤や投与方法の変更を行い対処できます。

治療経過中の問題点

パーキンソン病の治療は5年先、10年先を見据えながら治療をすることが重要ですが、長期治療を継続しているといろいろな問題に遭遇することがあります。

こうした問題としては、ウェアリングオフ、オンオフ、ジスキネジア、幻視、もの忘れ、便秘、昼間の眠気、立ちくらみ、骨粗鬆症、足のむくみ、精神症状などがあります。

ウェアリングオフ

パーキンソン病治療薬の効果持続時間が短くなるために、内服後しばらくは動ける状態がありますが、すぐに効果が無くなってしまう現象です。半減期の長いドーパミンアゴニストに変更したり、レボドパの分解を抑えるMAOB阻害薬やCOMT阻害薬(本邦未承認)が有用です。

オンオフ

治療薬を同じように内服しているにもかかわらず、その効果が突然減弱ないし消失したり、効果が突然現れたりする現象です。長期間治療を継続している患者さんで問題となります。MAOB阻害薬が有用であることが示されていますが、実際には薬を切り替えることで改善する場合もあり、対応はケースバイケースとなります。

ジスキネジア

パーキンソン病は運動に時間が掛かるようになったり動作が減少する病気ですが、逆に、患者さんの意図に反して手足が勝手に動く様になるものの総称がジスキネジアです。多くは、治療薬の影響が一時的に過大になるため(ピークドースジスキネジア)ですが、効果が減弱するために起こる(エンドオブドーズジスキネジア)もあります。レボドーパの投与量の調整、アゴニストの種類・投与量の調整、MAOB阻害薬の減量・中止が有用で、塩酸アマンタジンがやや有効です。

幻視

患者さんの中には、「天井に虫が見える」「(電源の切れた)テレビ画面に模様や人が見える」といった症状の出る場合があります。薬剤の影響で生じる場合と、病気そのものの影響で起こる場合とがあります。治療薬の減量、変更により消失する場合があります。

多くの場合は、患者さん自身で、見えているものは現実ではないという自覚があり、患者さんによっては苦痛にならない場合もあります。

もの忘れ

従来、パーキンソン病ではもの忘れはあまり起こらないとされていました。しかし、以前に比べ、治療法が改善され、10年20年と治療を続けている患者さんが増えてくると、忘れっぽくなる患者さんがいることがわかってきました。

パーキンソン病は脳内のドーパミンが減少する病気として知られていますが、患者さんによっては、脳内のアセチルコリンという物質も減少していることがわかってきました。アセチルコリンは記憶に関連した物質ですので、アセチルコリンの働きを抑制する作用のある薬(抗コリン作動薬)を内服すると記憶力が急に落ちることがあります。この抗コリン作動薬はパーキンソン病の治療にも使われていましたが、最近では、ご高齢のパーキンソン病患者さんに使うべきでないと考えられています。

パーキンソン病の中で、初期からもの忘れが目立つ患者さんがいます。こうした場合には、検査の上で、治療方針を決めますが、治療により改善が期待できる患者さんも多いと考えられます。このことについてはこちらもご覧ください。

便秘

パーキンソン病の患者さんの多くは発症前から便秘のある方が多いようです。長期の便秘は腹痛や食欲減退の原因にもなるため、緩下剤を用いたり、水分よく摂取する必要があります。

昼間の眠気

パーキンソン病の患者さんは睡眠のリズム形成が変化するらしいとする報告があります。昼間突然眠くなったり、夜間の睡眠がまとまってとりにくくなる場合があります。昼間の突然の眠気は薬の影響もありますので、こうした場合は薬剤の変更・調整が必要なことがあります。

立ちくらみ

正常な場合は、臥位(ベッド状に横たわっている状態)にくらべて、起きあがった状態の方が、血圧がやや高くなるように血圧は自動的に調整されています。パーキンソン病の患者さんではこの調整がうまく働かなくなり、起きあがると血圧が低下してしまうことがあります(起立性低血圧)。臥位に比べ、立位で収縮期血圧が30mmHg以上低下すると自覚症状が出やすいようです。パーキンソン病では、起立後1分程度で、血圧が元に戻りやすいようですから、立ちくらみのある患者さんは、立って、1分ほどは用心して、それから歩く期出すように心がけた方が良いでしょう。起立性低血圧はミドドリンやl-DOPSといった薬剤により改善されます。

骨粗鬆症

パーキンソン病本来の症状ではありませんが、パーキンソン病の患者さんは、骨粗鬆症の頻度がやや高いとの報告があります。パーキンソン病の患者さんは、転倒のリスクもありますので、定期的に骨密度を評価して、必要に応じて治療を受けた方がよいと思われます。

足のむくみ

足、下腿のむくみはしばしば見られます。

むくみがひどい場合は、静脈炎や深部静脈血栓症の合併がないかどうか調べた上で、治療をしますが、むくみをとる薬を使うと立ちくらみがひどくなる患者さんいますので、起立制定血圧にも配慮しながら治療してゆきます。また、足のむくみは治療薬と関連して起こることもあります。弾性ストッキングを着用することにより改善する場合もあります。

精神症状

患者さんの中には、治療中、幻覚や妄想が急速に出現することがあります。多くの場合は治療薬の減量、中止、変更、ないしは、少量の向精神薬を処方することにより対処可能ですが、入院して経過を見る必要がある場合が多いようです。

姿勢異常

座っていると体が一定の方向に傾く、といった比較的軽度の姿勢の異常から、体が二つ折りになるように「くの字」にまがってしまう、あるいは、首を前屈させて起こせない(くびさがり)が起こるような高度の姿勢異常が起こることがあります。こうした姿勢の異常は、体幹(体の中心、背骨の周りなど)のジストニアという異常な筋肉の収縮によることがあります。パーキンソン病そのものによることや、内服している治療薬の影響であることがあり、処方の変更で軽快することもあります。

こうした問題としては、ウェアリングオフ、オンオフ、ジスキネジア、幻視、もの忘れ、便秘、昼間の眠気、立ちくらみ、骨粗鬆症、足のむくみ、精神症状などがあります。

ウェアリングオフ

パーキンソン病治療薬の効果持続時間が短くなるために、内服後しばらくは動ける状態がありますが、すぐに効果が無くなってしまう現象です。半減期の長いドーパミンアゴニストに変更したり、レボドパの分解を抑えるMAOB阻害薬やCOMT阻害薬(本邦未承認)が有用です。

オンオフ

治療薬を同じように内服しているにもかかわらず、その効果が突然減弱ないし消失したり、効果が突然現れたりする現象です。長期間治療を継続している患者さんで問題となります。MAOB阻害薬が有用であることが示されていますが、実際には薬を切り替えることで改善する場合もあり、対応はケースバイケースとなります。

ジスキネジア

パーキンソン病は運動に時間が掛かるようになったり動作が減少する病気ですが、逆に、患者さんの意図に反して手足が勝手に動く様になるものの総称がジスキネジアです。多くは、治療薬の影響が一時的に過大になるため(ピークドースジスキネジア)ですが、効果が減弱するために起こる(エンドオブドーズジスキネジア)もあります。レボドーパの投与量の調整、アゴニストの種類・投与量の調整、MAOB阻害薬の減量・中止が有用で、塩酸アマンタジンがやや有効です。

幻視

患者さんの中には、「天井に虫が見える」「(電源の切れた)テレビ画面に模様や人が見える」といった症状の出る場合があります。薬剤の影響で生じる場合と、病気そのものの影響で起こる場合とがあります。治療薬の減量、変更により消失する場合があります。

多くの場合は、患者さん自身で、見えているものは現実ではないという自覚があり、患者さんによっては苦痛にならない場合もあります。

もの忘れ

従来、パーキンソン病ではもの忘れはあまり起こらないとされていました。しかし、以前に比べ、治療法が改善され、10年20年と治療を続けている患者さんが増えてくると、忘れっぽくなる患者さんがいることがわかってきました。

パーキンソン病は脳内のドーパミンが減少する病気として知られていますが、患者さんによっては、脳内のアセチルコリンという物質も減少していることがわかってきました。アセチルコリンは記憶に関連した物質ですので、アセチルコリンの働きを抑制する作用のある薬(抗コリン作動薬)を内服すると記憶力が急に落ちることがあります。この抗コリン作動薬はパーキンソン病の治療にも使われていましたが、最近では、ご高齢のパーキンソン病患者さんに使うべきでないと考えられています。

パーキンソン病の中で、初期からもの忘れが目立つ患者さんがいます。こうした場合には、検査の上で、治療方針を決めますが、治療により改善が期待できる患者さんも多いと考えられます。このことについてはこちらもご覧ください。

便秘

パーキンソン病の患者さんの多くは発症前から便秘のある方が多いようです。長期の便秘は腹痛や食欲減退の原因にもなるため、緩下剤を用いたり、水分よく摂取する必要があります。

昼間の眠気

パーキンソン病の患者さんは睡眠のリズム形成が変化するらしいとする報告があります。昼間突然眠くなったり、夜間の睡眠がまとまってとりにくくなる場合があります。昼間の突然の眠気は薬の影響もありますので、こうした場合は薬剤の変更・調整が必要なことがあります。

立ちくらみ

正常な場合は、臥位(ベッド状に横たわっている状態)にくらべて、起きあがった状態の方が、血圧がやや高くなるように血圧は自動的に調整されています。パーキンソン病の患者さんではこの調整がうまく働かなくなり、起きあがると血圧が低下してしまうことがあります(起立性低血圧)。臥位に比べ、立位で収縮期血圧が30mmHg以上低下すると自覚症状が出やすいようです。パーキンソン病では、起立後1分程度で、血圧が元に戻りやすいようですから、立ちくらみのある患者さんは、立って、1分ほどは用心して、それから歩く期出すように心がけた方が良いでしょう。起立性低血圧はミドドリンやl-DOPSといった薬剤により改善されます。

骨粗鬆症

パーキンソン病本来の症状ではありませんが、パーキンソン病の患者さんは、骨粗鬆症の頻度がやや高いとの報告があります。パーキンソン病の患者さんは、転倒のリスクもありますので、定期的に骨密度を評価して、必要に応じて治療を受けた方がよいと思われます。

足のむくみ

足、下腿のむくみはしばしば見られます。

むくみがひどい場合は、静脈炎や深部静脈血栓症の合併がないかどうか調べた上で、治療をしますが、むくみをとる薬を使うと立ちくらみがひどくなる患者さんいますので、起立制定血圧にも配慮しながら治療してゆきます。また、足のむくみは治療薬と関連して起こることもあります。弾性ストッキングを着用することにより改善する場合もあります。

精神症状

患者さんの中には、治療中、幻覚や妄想が急速に出現することがあります。多くの場合は治療薬の減量、中止、変更、ないしは、少量の向精神薬を処方することにより対処可能ですが、入院して経過を見る必要がある場合が多いようです。

姿勢異常

座っていると体が一定の方向に傾く、といった比較的軽度の姿勢の異常から、体が二つ折りになるように「くの字」にまがってしまう、あるいは、首を前屈させて起こせない(くびさがり)が起こるような高度の姿勢異常が起こることがあります。こうした姿勢の異常は、体幹(体の中心、背骨の周りなど)のジストニアという異常な筋肉の収縮によることがあります。パーキンソン病そのものによることや、内服している治療薬の影響であることがあり、処方の変更で軽快することもあります。

まだ解決されていない問題と臨床試験

パーキンソン病の患者さんには進行が速い患者さんとゆっくりとしている患者さんがあります。これがどのような理由によるものか、あるいは何か検査によって、今後の進行の具合の指標になるものがないか、進行を抑制するにはどのような治療が望ましいのか、といったまだよくわからない問題があります。そこで、当院では、これら問題に焦点を当てて臨床研究を推進しています。

また、海外では有用であることが証明されているが、本邦では未承認で、治験として薬の評価が必要とされている治療薬があります。当院では、こうした薬の安全性・治療効果を科学的に評価することは将来の治療に重要であると考え、患者さんの協力を得て、安全性に最大限配慮しながら、こうした新薬の治験に積極的に取り組んでいます。

また、海外では有用であることが証明されているが、本邦では未承認で、治験として薬の評価が必要とされている治療薬があります。当院では、こうした薬の安全性・治療効果を科学的に評価することは将来の治療に重要であると考え、患者さんの協力を得て、安全性に最大限配慮しながら、こうした新薬の治験に積極的に取り組んでいます。